マンガンとは

●基本情報

マンガンは、体内の酵素[※1]の構成成分であり、酵素反応を活性化する必須ミネラル[※2]の一種です。摂取必要量が少ないことから、微量ミネラルに分類されます。

マンガンは元素記号Mn、原子番号25の金属です。土壌や海水など地球上に広く分布しており、多くの動植物中に存在しています。体内では作ることができないため、食事からの摂取が必要です。成人の体内に10~20mg存在し、その約4分の1は骨に、残りは体内にほぼ一様に分布しています。

マンガンは、糖や脂質といった栄養素の代謝、骨の形成、抗酸化[※3]などの種々の生理作用において、重要な役割を果たします。具体的には、アミノ酸の一種であるアルギニンを分解する酵素アルギナーゼ、エネルギー代謝酵素のピルビン酸脱炭酸酵素、抗酸化酵素であるマンガンスーパーオキシドジムスターゼ(MnSOD)、といった酵素の構成成分であり、多くの酵素反応に関わっています。

またマンガンは、カルシウムやリンと共に骨の形成や石灰化(カルシウムなどのミネラルが沈着して骨が丈夫になること)を促したり、骨と関節を丈夫にする結合組織[※4]の合成に関与したりします。

マンガンは、健やかな成長にも欠かせないミネラルです。マンガンは、通常の食事では不足することはほとんどありませんが、マンガンの含まれない精製品ばかりを摂取していると不足する可能性はゼロとは言い切れません。 マンガン欠乏食を長期間与えられた実験動物において、骨の異常や成長障害がみられました。また、マンガンを吸収する輸送体[※5]に異変があると、マンガン排泄が増えて体内のマンガン量が激減し、酵素の働きが落ちることで、けいれんや小人症といった先天性の成長障害が起こることが報告されています。そのため、マンガンは神経伝達に関与し、学習や記憶といった脳機能にも間接的に影響する可能性があるといえるでしょう。

マンガンは、健康な人では通常の食生活で過剰摂取になる可能性が低いと考えられています。ただし、マンガン化合物を粉塵などから大量に吸い込んだ場合、精神障害やパーキンソン病に似た中枢神経障害、肺炎などの呼吸器障害が起こります。

●マンガンの歴史

マンガン(Mn; manganese)の語源は、ギリシャ北部テッサリア地方の都市「マグネシア産の石」に由来します。“マグネシア産の黒い石(マグネシア・ニグラ)”から、マンガン(manganese)と名付けられました。なお、他の必須ミネラルであるマグネシウム(magnesium)は、“マグネシア産の白い石(マグネシア・アルバ)“から名付けられました。

人類のマンガン利用は旧石器時代にさかのぼります。フランスのラスコー洞窟にある、旧石器時代にクロマニョン人が描いたとされる壁画は、黒い顔料に酸化マンガンが使われていたことが分かりました。また、古代ローマ時代からガラスの着色や消色の目的で使われていました。

1774年、スウェーデンの化学者シェーレが、軟マンガン鉱に新しい元素が含まれていることを発見しました。その後、同じくスウェーデンの鉱山技士ガーンがマンガンの単離に成功しました。

●マンガンの代謝

食事として経口摂取されたマンガンは、胃酸によって2価の陽イオン[※6](Mn2+)となり溶けます。その後、腸管細胞によって3価の陽イオン[※7](Mn3+)に酸化され、体内に吸収されます。

マンガンの吸収率は非常に低く、消化管からの見かけの吸収率は1~5%といわれています。吸収されたマンガンは、門脈から肝臓に運ばれ、胆汁を介して腸管に分泌され、ほとんどが糞便中に排泄されます。

●マンガンの摂取状況

マンガン不足による健康障害は報告されていないため、日本人のマンガン摂取量は問題ないと考えられています。8日間の食事記録に基づき日本人のマンガン摂取量を算出した研究では、成人男性で1日あたり3.5~4.6mg、成人女性で2.8~3.9mg(摂取量の中央値)のマンガン摂取が報告されています。

マンガンは穀物や種実などの植物性食品に多く含まれるため、厳密な菜食ではマンガンの過剰摂取が起きる可能性があります。日本の菜食者女性12名を対象に食事調査を行った結果、マンガン摂取量は7.5mg前後であったという報告があります。

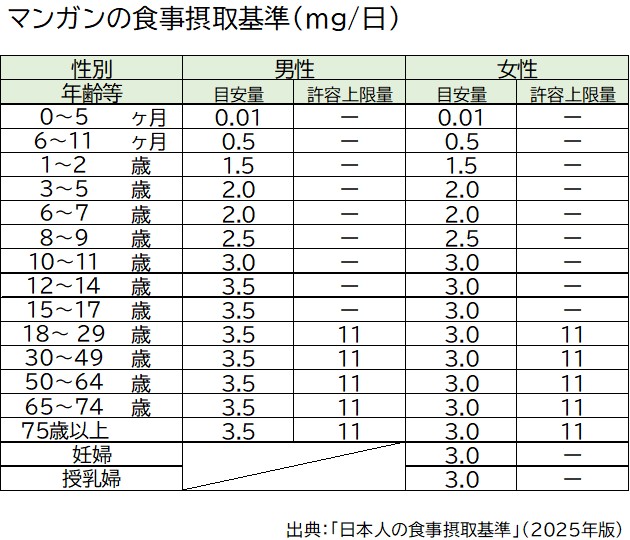

マンガンの摂取の基準は、下表の通りです。

[※1:酵素とは、体内で起こる消化や代謝などの化学反応を促進する働きをもつたんぱく質のことです。]

[※2:必須ミネラルとは、体内で合成されず栄養素として欠かせない16種のミネラルのことです。]

[※3:抗酸化とは、体内で発生した活性酸素に対抗する働きのことです。]

[※4:結合組織とは、軟骨や関節など、体の組織を結合したり支えたりする組織のことです。]

[※5:輸送体とは、細胞膜を通して細胞内外の物質の輸送を制御する役割をもつたんぱく質のことです。]

[※6:2価の陽イオンとは、原子や原子団が電子を2個失い、正の電荷を帯びた粒子のことです。]

[※7:3価の陽イオンとは、原子や原子団が電子を3個失い、正の電荷を帯びた粒子のことです。]

マンガンの効果

●心血管疾患リスクを低減する効果

心血管疾患は、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満、喫煙、加齢などによる動脈硬化[※8]が原因といわれています。これらの生活習慣や要因が重なると、血管が硬くなり、狭くなったり詰まったりすることで、狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患を引き起こします。

日本人男女を対象に、マンガン摂取量と心血管疾患による死亡率との関連を追跡研究した結果、マンガン摂取量が最も多い群(摂取量中央値10mg/日)は、最も摂取量が少ない群(中央値3.0mg/日)と比較して、心血管疾患による死亡リスクが低いことが分かりました。【1】

これらのことから、適度なマンガン摂取には、心血管疾患リスクを低減する効果があるといえます。

●糖尿病リスクを低減する効果

過剰なカロリー摂取は、血糖値を急激に上昇させインスリン[※9]分泌を促します。しかしその状態が続くとインスリンの働きが鈍ったり、インスリン分泌が減ったりすることで、Ⅱ型糖尿病[※10]をはじめとする生活習慣病のリスクを高めるといわれています。

日本人男女を対象に、マンガン摂取量とⅡ型糖尿病発症との関連を追跡研究した結果、女性において、食事中のマンガン摂取量が多いほどⅡ型糖尿病リスクが低いことが分かりました。【2】また、食事誘発性糖尿病のモデルマウスに高脂肪食を12週間摂取させたところ、マンガン投与群において、空腹時血糖の低下やインスリン分泌の改善がみられました。【3】

これらのことから、適度なマンガン摂取には、糖尿病リスクを低減する効果があるといえます。

●骨の健康を維持する効果

マンガンは、軟骨や骨コラーゲンの形成、骨の石灰化に重要な役割を果たしていることが明らかになっています。ラットの研究において、マンガンの少ない食事では軟骨の形成が妨げられ、造骨と破骨のバランスがくずれることで骨量が減少したという報告があります。また、骨粗鬆症のヒトでは血清マンガン値が低いという報告 があります。

インスリン様成長因子Ⅰ(IGF-Ⅰ)は、骨の成長、骨密度や骨質の維持、骨折予防に重要な因子です。マンガン欠乏食を与えられた雄のラットは、マンガンを十分に与えられた雄のラットと比較して、血清IGF-1濃度の低下や、体重の減少が確認されました。これらの変化は、マンガン欠乏動物にみられる骨異常の一因となっている可能性が示唆されました。【4】

これらのことから、マンガンには、骨の健康を維持する効果があるといえます。

●神経発達や成長をサポートする効果

マンガンは、体内の糖転移酵素[※11]の一つであるガラクトシルトランスフェラーゼの構成成分です。糖転移酵素は、糖たんぱく質[※12]や糖脂質[※13]の生成に不可欠であり、細胞間のシグナル伝達[※14]といった生命活動に重要な酵素です。

マンガンを細胞に取り込む輸送体ZIP8の設計図である遺伝子が変異し、体内のマンガン濃度が激減した例では、マンガン欠乏によりガラクトシルトランスフェラーゼの活性が低下していました。そのため糖たんぱく質の糖鎖が上手く機能せず、てんかんや小人症、脳萎縮といった先天性障害が発生したことが示唆されました。【5】

これらのことから、マンガンには、神経発達や成長をサポートする効果があることが示唆されました。

●酸化ストレスを低減する効果

酸化ストレスとは、生体内で活性酸素が過剰に発生し、DNAやタンパク質を酸化し細胞を傷つけ、疾病や老化の要因となる状態のことです。活性酸素はウイルスや病原体から体を守ったり、体内で発生した毒素を排出したりする働きをもちますが、必要以上に増加すると体内の細胞を傷つけてしまいます。増えすぎた活性酸素は、老化の促進や体の不調だけでなく、生活習慣病である動脈硬化やガンなど、あらゆる病気の原因となることが知られています。

マンガンは、体内の抗酸化酵素の一種であり、ミトコンドリアに存在するマンガンスーパーオキシドジムスターゼ(MnSOD)の構成成分です。MnSODは、活性酸素の一種であるスーパーオキシドを、過酸化水素と酸素に変換し無毒化します。MnSODは、人間の体内に備わった防御システムとして活躍し、サビつきの原因である活性酸素を除去することで、健康維持に役立っています。

生後60日までのマンガン欠乏ラットは、マンガン充足ラットに比べ、成長に伴い増加するMnSOD活性の増加の抑制、ミトコンドリアの脂質過酸化の増加が確認されました。これらのことから、マンガン不足によりMnSOD活性が低下し、活性酸素などのフリーラジカル[※15]による脂質過酸化を引き起こす可能性が示唆されました。【6】

これらのことから、マンガンはMnSODの活性化を通して、酸化ストレスを軽減する効果があるといえます。

[※8:動脈硬化とは、動脈が硬くなって弾力性が失われた状態のことです。加齢や生活習慣などの危険因子が重なることで発症しやすくなります。]

[※9:インスリンとは、細胞への糖の取り組みを促進し血糖値を下げるホルモンのことです。]

[※10:Ⅱ型糖尿病とは、インスリン分泌の低下やインスリン抵抗性により起こる糖尿病のことです。]

[※11:糖転移酵素とは、糖鎖を合成する酵素のことで、糖を別の分子に移す働きがあります。]

[※12:糖たんぱく質とは、糖鎖が結合したたんぱく質のことです。]

[※13:糖脂質とは、糖鎖が結合した脂質のことです。]

[※14:シグナル伝達とは、細胞が他の細胞や環境からの刺激を感知して、細胞内に情報を伝達するしくみのことです。]

[※15:フリーラジカルとは、電子的に不安定で反応性が高い粒子のことです。細胞の酸化や老化を促進する一因とされています。]

食事やサプリメントで摂取できます

マンガンを含む食品

〇種実類:アーモンド、栗など

〇穀類:そば、玄米など

〇玉露

〇しじみ

〇干しエビ

こんな方におすすめ

〇いつまでも若々しくいたい方

〇生活習慣病を予防したい方

〇血糖値が気になる方

マンガンの研究情報

【1】40~79歳の日本人男女58,782人を対象に、マンガン摂取量と心血管疾患による死亡率との関連を追跡研究しました。結果、マンガン摂取量が最も多い群(摂取量中央値10mg/日)は、最も摂取量が少ない群(中央値3.0mg/日)と比較して、脳卒中や心血管疾患による死亡リスクが低いことが分かりました。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35082202/

【2】 日本人男女19,862人を対象に、マンガン摂取量とⅡ型糖尿病発症との関連を追跡研究しました。結果、女性において、食事中のマンガン摂取量が多いほどⅡ型糖尿病リスクが低いことが分かりました。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33308618/

【3】過剰なカロリー摂取は、肥満や糖尿病の原因となります。食事誘発性糖尿病のモデルマウスに高脂肪食を12週間摂取させたところ、マンガン投与群において、空腹時血糖の低下や、血清インスリン値の上昇がみられました。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23372018/

【4】インスリン様成長因子Ⅰ(IGF-Ⅰ)は、骨の成長、骨密度や骨質の維持、骨折予防に重要な因子です。マンガン欠乏食を与えられた雄のラット(0.5μg/g食餌)は、マンガンを十分に与えられた雄のラット(45μg/g食餌)と比較して、血清IGF-1濃度の低下や、体重の減少が確認されました。これらの変化は、マンガン欠乏動物にみられる骨異常の一因となっている可能性が示唆されました。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9751221/

【5】マンガンを細胞に取り込む輸送体ZIP8の設計図である遺伝子が変異し、体内のマンガン濃度が激減した例では、マンガン欠乏によりガラクトシルトランスフェラーゼの活性が低下していました。そのため糖たんぱく質の糖鎖が上手く機能せず、てんかんや小人症、脳萎縮といった先天性障害が発生したことが示唆されました。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26637979/

【6】マンガンは、体内の抗酸化酵素の一種であり、ミトコンドリアに存在するマンガンスーパーオキシドジムスターゼ(MnSOD)の構成成分です。生後60日までのマンガン欠乏ラットは、マンガン充足ラットに比べ、成長に伴い増加するMnSOD活性の増加の抑制、ミトコンドリアの脂質過酸化の増加が確認されました。これらのことから、マンガン不足によりMnSOD活性が低下し、活性酸素などのフリーラジカルによる脂質過酸化を引き起こす可能性が示唆されました。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6655513/

参考文献

・Meishuo O, Eshak ES, Muraki I, et al. Association between dietary manganese intake and mortality from cardiovascular disease in Japanese population: The Japan Collaborative Cohort Study. J Atheroscler Thromb. 2022;29(10):1432-1447.

・Eshak ES, Muraki I, Imano H, et al. Manganese intake from foods and beverages is associated with a reduced risk of type 2 diabetes. Maturitas. 2021;143:127-131.

・Soh-Hyun Lee, Hani A Jouihan, Robert C Cooksey, et al. Manganese supplementation protects against diet-induced diabetes in wild type mice by enhancing insulin secretion. Endocrinology. 2013 Mar;154(3):1029-38.

・M S Clegg, S M Donovan, M H Monaco, et al. The influence of manganese deficiency on serum IGF-1 and IGF binding proteins in the male rat. Proc Soc Exp Biol Med. 1998 Oct;219(1):41-7.

・Park JH, Hogrebe M, Grüneberg M, et al. SLC39A8 deficiency: A disorder of manganese transport and glycosylation. Am J Hum Genet. 2015;97(6):894-903.

・S Zidenberg-Cherr, C L Keen, B Lönnerdal, et al. Superoxide dismutase activity and lipid peroxidation in the rat: developmental correlations affected by manganese deficiency. J Nutr. 1983 Dec;113(12):2498-504.

・厚生労働省 日本人の食事摂取基準(2025年版)

・Nielsen FH. Manganese, molybdenum, boron, and other trace elements. In: Marriott BP, Birt DF, Stalling VA, Yates AA, eds. Present Knowledge in Nutrition: Basic Nutrition and Metabolism. 11th ed. Academic Press, San Diego, CA; 2020:485-500.

・国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 「健康食品」の安全性・有効性情報

・木村美恵子:(1)発見の歴史と微量栄養素としてのマンガン(バイオファクター研究のブレークスルー:「マンガン」), ビタミン, 2004 年 78 巻 1 号 p. 13-18.

・高橋 正侑, 菊永 茂司:ミネラルの栄養学的評価 銅, モリブデン, マンガン, ケイ素, 栄養学雑誌, 1988 年 46 巻 1 号 p. 3-13.

・文化庁 ラスコー洞窟壁画の保存状況

・Gulaim Taskozhina, Gulnara Batyrova, Gulmira Umarova, et al. The Manganese-Bone Connection: Investigating the Role of Manganese in Bone Health. J Clin Med. 2024 Aug 9;13(16):4679.

・Giuseppe Della Pepa, Maria Luisa Brandi. Microelements for bone boost: the last but not the least. Clin Cases Miner Bone Metab. 2017 Feb 10;13(3):181–185.

・Kyle J Horning, Samuel W Caito, K Grace Tipps, et al. Manganese Is Essential for Neuronal Health. Annu Rev Nutr. 2015:35:71-108.